жҢҘжҜ«иҗҪзәёеҰӮдә‘зғҹ зҺӢжіўд№Ұжі•дҪңе“Ғеұ•еңЁжөҷжұҹзҫҺжңҜйҰҶзӣӣеӨ§ејҖ幕

2019-03-23 15:31 | жөҷжұҹж–°й—»е®ўжҲ·з«Ҝ | и®°иҖ… еҲҳж…§

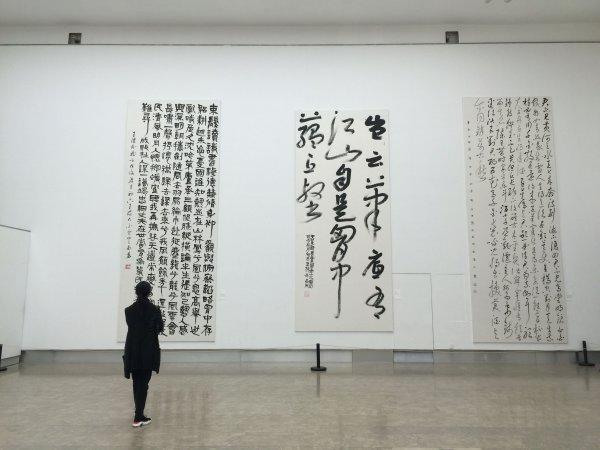

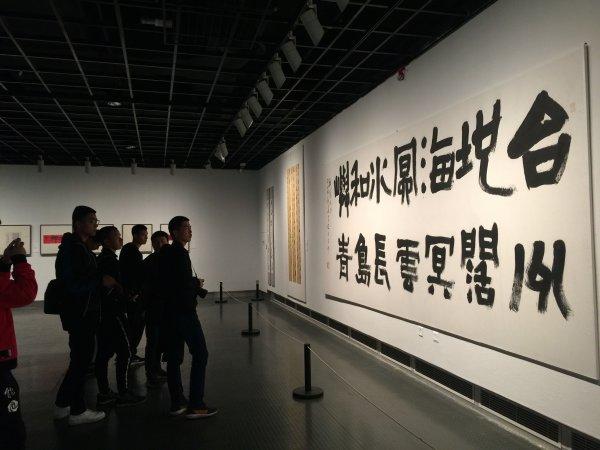

зҝ°еўЁйЈҳйҰҷжі•иҮӘ然пјҢжҢҘжҜ«иҗҪзәёеҰӮдә‘зғҹгҖӮ3жңҲ23ж—ҘпјҢз”ұи‘—еҗҚд№Ұ法家жңұе…із”°е…Ҳз”ҹйўҳеҶҷеұ•еҗҚзҡ„вҖңзҺӢжіўд№Ұжі•дҪңе“Ғеұ•вҖқеңЁжөҷжұҹзҫҺжңҜйҰҶжһ„е»әдәҶдёҖдёӘзӢ¬зү№зҡ„д№Ұиүәз©әй—ҙвҖ”вҖ”еӨ§еұ•еҶ…е®№д»ҘеҺҶд»ЈеҶҷеҸ°е·һзҡ„иҮӘ然йЈҺе…үгҖҒйЈҺеңҹдәәжғ…дёәдё»,йЈҺж јдҫ§йҮҚдәҺиЎҢиҚүгҖҒйҡ¶д№ҰиҖҢеҗ«жӢ¬жҘ·зҜҶпјҢж—ўжңүж“ҳзӘ е·ЁеҲ¶пјҢеҸҲжңүе№іе°әе°Ҹе“ҒпјҢд№ҰйЈҺиұӘиҝҲиҖҢдёҚеӨұзҒөйҖёпјҢеҸӨжӢҷиҖҢдёҚеӨұеҰҚзҫҺпјҢдҪ“зҺ°дәҶдёҖз§Қжё©йӣ…жҪҮжҙ’зҡ„ж°”еәҰдёҺеҠІз§ҖжҢәжӢ”зҡ„йЈҺйӘЁпјҢиЎЁиҫҫдәҶзӢ¬е…·зү№иүІзҡ„дәәж–Үжғ…жҖҖе’ҢеҸ°е·һзІҫзҘһгҖӮ

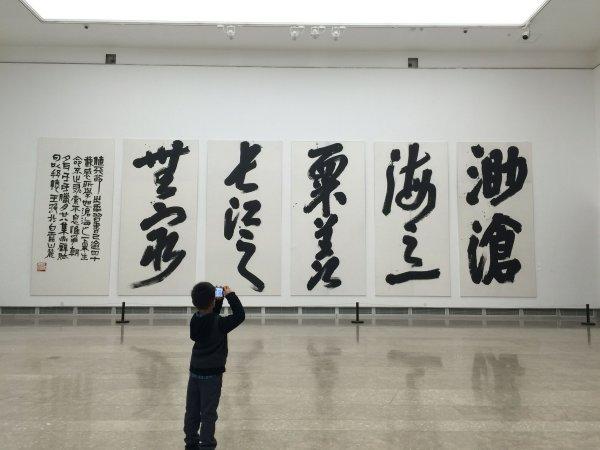

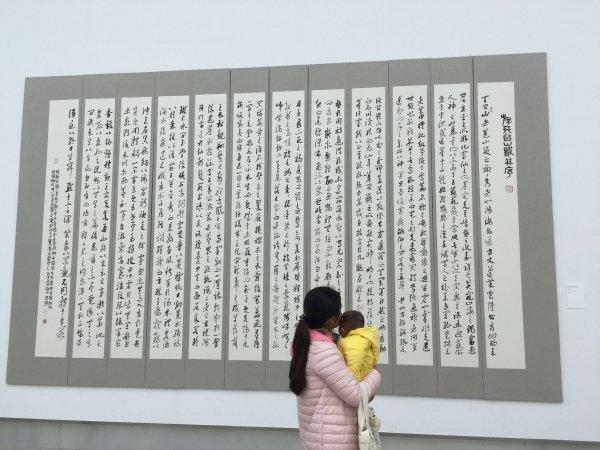

иЎҢиҚүзӣёиһҚ зҜҶйҡ¶зӣёиҒҡ жҳҜжҳҘж—ҘпјҢиҘҝеӯҗж№–з•”пјҢзҝ°еўЁйЈҳйҰҷгҖӮдәә们иҒҡйӣҶдёҖе ӮпјҢж¬ЈиөҸйӮЈз¬”ж„ҸзӣёиҝһгҖҒеўЁиүІзӣёиҝһгҖҒиҠӮеҫӢзӣёиҝһзҡ„зңҹгҖҒиҚүгҖҒзҜҶгҖҒйҡ¶пјҢеҰӮдҪ•еңЁжөҷжұҹзҫҺжңҜйҰҶжһ„е»әдәҶдёҖж–№д№Ұиүәж–°еӨ©ең°гҖӮ жҳҜеҗүж—ҘпјҢеӨ©жң—ж°”жё…пјҢжғ йЈҺе’Ңз•…гҖӮдәә们иҒҡйӣҶдёҖе ӮпјҢж¬ЈиөҸйӮЈе®ӣиҪ¬иҖҢжңүеј еҠӣзҡ„зәҝжқЎпјҢзҒөеҠЁиҖҢдёҚеӨұз«Ҝеә„зҡ„з»“дҪ“пјҢдҪҗд»Ҙе®Ңе–„зҡ„з« жі•пјҢжөҒз•…зҡ„ж°”йҹөпјҢз»ҷдәәд»Ҙж— йҷҗзҡ„йҒҗжғідёҺеҝғзҒөзҡ„ж„үжӮҰгҖӮ дҪ зңӢпјҢзҙ зәёжқЎе№…гҖҒдёӯе ӮжқЎе№…гҖҒж–—ж–№е°Ҹе“ҒгҖҒз»ўйқўжқЎеұҸвҖҰвҖҰжІүеҺҡиҖҢиҷҡзҒөпјҢз»®дёҪдёҚеӘҡдҝ—пјҢзІҫеҫ®еҸҲйӣ…иҮҙгҖӮйӮЈе·ЁеӨ§зҡ„жҰңд№ҰпјҢеҲҷжәҗдәҺжөҷжҙҫжІҷеӯҹжө·е…Ҳз”ҹзҡ„иұӘиҝҲд№ҰйЈҺпјҢзәөжЁӘй©°йӘӢгҖҒж°”еҠҝжҒўејҳгҖҒ**еӣӣе°„гҖӮ дҪ зңӢпјҢд»Ҙзў‘зӯ‘е…¶еҹәгҖҒд»ҘзҜҶдё°е…¶жҖҒгҖҒд»Ҙз®Җеўһе…¶ж„ҸвҖҰвҖҰйҡ¶д№ҰзҜҶд№ҰпјҢеҜ№жҜ”ејәзғҲпјҢиҠӮеҘҸеҲҶжҳҺпјҢжһҒе…·еҺҡйҮҚиҙЁжңҙд№Ӣйҹөж јпјҢз©әзҒөжҠ’жғ…д№Ӣж„Ҹе‘ігҖӮ дҪ зңӢпјҢжі•еәҰдёҘи°Ёзҡ„з« иҚүпјҢжөҒзҫҺжҪҮжҙ’зҡ„д»ҠиҚүпјҢжҲ–зүөдёқжҳ еёҰпјҢжҲ–жҒ’еҸҳдёҚжӢҳпјҢдёәеҪ“д»ЈиҚүд№ҰеҲӣдҪңзҡ„еҸ‘еұ•пјҢжҸҗдҫӣдәҶдёҖз§Қж–°зҡ„жһ„жғідёҺејҸж ·гҖӮ 笔иҝ№иҖ…з•Ңд№ҹпјҢжөҒзҫҺиҖ…дәәд№ҹгҖӮзҺҜйЎҫзҺӢжіўд№Ұжі•дҪңе“Ғеұ•пјҢж— и®әжҳҜиҚүд№ҰиҝҳжҳҜиЎҢд№ҰпјҢж— и®әжҳҜеӨ§еӯ—иҝҳжҳҜе°Ҹеӯ—пјҢж— и®әжҳҜжҘ№иҒ”гҖҒз«ӢиҪҙпјҢиҝҳжҳҜй•ҝеҚ·гҖҒжЁӘжҠ«пјҢйғҪжҳҫеҫ—йӮЈд№ҲжөҒзҫҺз»ҹдёҖгҖӮжј«жӯҘеұ•еҺ…пјҢжҲ‘们д»ҝдҪӣзңӢи§ҒдәҢзҺӢгҖҒзұіиҠҫгҖҒеј йӣЁгҖҒеә·йҮҢе·Һе·Һе’ҢзҺӢй“Һзҡ„еҪұеӯҗпјҢеҚҙеҸҲжё…жҷ°еҸҜи§ҒйӮЈд»Ҙз« иҚү笔ж„ҸпјҢеҠӘеҠӣжҠҠз« иҚүзҡ„еҸӨйӣ…е’Ңд»ҠиҚүзҡ„е®ҸйҖёпјҢиһҚе…ҘзҺ°д»Јдәәж–ҮзІҫзҘһпјҢжңҖз»ҲеҪўжҲҗзӢ¬иҮӘй—Ійӣ…иҗ§ж•ЈгҖҒйқҷдёӯеҜ“еҠЁзҡ„д№ҰиүәдҪңе“ҒгҖӮ

жӯЈеҰӮзҺӢжіўиЎҢд№ҰгҖҠеҺҡеҫ·иҪҪзү©гҖӢз»ҷиҮӘе·ұзҡ„иӯҰеҸҘдёҖж ·пјҡвҖңеӨ©иЎҢеҒҘпјҢеҗӣеӯҗд»ҘиҮӘејәдёҚжҒҜпјҢең°еҠҝеқӨпјҢеҗӣеӯҗд»ҘеҺҡеҫ·иҪҪзү©гҖӮвҖқеҗӣеӯҗеә”иҜҘеғҸеӨ©дҪ“дёҖж ·иҝҗиЎҢдёҚжҒҜпјӣеҰӮжһңдҪ жҳҜеҗӣеӯҗпјҢеәҰйҮҸиҰҒеғҸеӨ§ең°дёҖж ·пјҢжІЎжңүд»»дҪ•дёңиҘҝдёҚиғҪеҢ…е®№гҖӮ еұ•еҺ…йҮҢпјҢжөҷжұҹд№ҰеҚҸдё»еёӯйІҚиҙӨдјҰи§ЈйҮҠпјҡзҺӢжіўиҝҷж ·еҒҡжҳҜжҷәж…§зҡ„пјҢд»–еңЁи§ӮеҝөдёҠе°ұдёҚжҠҠдә”з§Қеӯ—дҪ“зңӢдҪңжҳҜеЈҒеһ’жЈ®дёҘзҡ„вҖңдҪ“вҖқпјҢиҖҢжҳҜжҸҗеҸ–并ејәи°ғдҪ“еҶ…зү№жңүзҡ„笔еҠҝгҖҒ笔ж„Ҹе’Ң笔趣пјҢеҠҝгҖҒж„ҸгҖҒи¶ЈжҳҜйІңжҙ»зҡ„пјҢеҰӮжһңеҗ„еӯ—дҪ“жңүвҖңз•ҢвҖқзҡ„иҜқпјҢйӮЈд№Ҳе®ғеҸҜд»Ҙи¶ҠвҖңз•ҢвҖқжёёиө°гҖҒдәӨиһҚгҖҒз”ҹжҲҗвҖҰвҖҰзҺӢжіўе·Іжңүзҡ„е®һи·өжҳҜжҲҗеҠҹзҡ„пјҢеҪ“然иҝҳжңүеҫҲеӨ§зҡ„ж·ұе…Ҙз©әй—ҙгҖӮ дәӨиһҚдёҚжҳҜз®ҖеҚ•зӣёеҠ пјҢзӣёеҜ№зҡ„дёӨж–№йқўйғҪйңҖдёҚж–ӯж·ұе…ҘжҢ–жҺҳдҪ“жӮҹпјҢдёӨдёӘж–№йқўзҡ„иһҚеҗҲе…¶е®һжӣҙжҳҜдёҚж–ӯзҡ„зў°ж’һиҝҮзЁӢпјҢе…¶дёӯеўһжҚҹеҸ–иҲҚеңЁзһ¬й—ҙдёҮеҸҳдёӯжңүеӨӘеӨҡзҡ„еҗ„ж ·зҡ„з”ҹжҲҗеҸҜиғҪгҖӮ жҜ”еҰӮз« иҚүпјҢвҖңзәҜзІ№вҖқзҡ„з« иҚүеӯҳеңЁж—¶й—ҙзҹӯпјҢеӯҳдё–зҡ„з»Ҹе…ёдҪңе“ҒеӨӘе°‘пјҢе…ғжҳҺзҡ„з« иҚүж‘Ҷи„ұдёҚдәҶжҘ·д№Ұзҡ„иғҢжҷҜпјҢиҖҢз§Ұжұүйҡ¶д№Ұж—¶д»Јзҡ„з®ҖзүҚз« иҚүеҸҲеҸӘжҳҜеҲқеҲӣзҡ„вҖңзұ»з« иҚүвҖқпјҢдҪңдёәиө„жәҗпјҢйңҖиҰҒеҒҡеӨ§йҮҸзҡ„еү”иҖҷж•ҙзҗҶгҖӮ еҸҲжҜ”еҰӮзҜҶд№ҰпјҢе®ғдёҺйҡ¶д№Ұ用笔иҷҪ然зӣёиҝ‘пјҢдҪҶжҜ•з«ҹжңүеҸӨд»Ҡж–Үеӯ—д№ӢеӨ§еҢәеҲ«пјҢзҜҶд№Ұеӯ—еҪўзҡ„жҠҠжҸЎе№¶еҢ–еҗҲд№ҹйқһжҳ“дәӢгҖӮдёҚиҝҮпјҢ并дёҚжӢ…еҝғзҺӢжіўеҲӣдҪңдёҠзҡ„еӨ„еўғе’ҢжңӘжқҘиө°еҗ‘дёҠзҡ„йЈҺйҷ©пјҢеӣ дёәзҺӢжіўзҡ„еҲӣдҪңз«ӢзӮ№еӨ§иҮҙеңЁвҖңеҸӨд»Ҡд№Ӣй—ҙвҖқгҖӮ ж— з–‘пјҢзҺӢжіўжҳҜеҙҮеҸӨзҡ„гҖӮд»–жҠҠз« иҚүдёҺд»ҠиҚүзӣёиһҚпјҢжҠҠзҜҶд№ҰдёҺйҡ¶д№ҰзӣёиҒҡпјҢйғҪиЎЁжҳҺд»–жғідҪҝдҪңе“ҒжӣҙеҠ еҸӨж„ҸзӣҺ然гҖӮеҗҢж—¶пјҢд»–еҸҲдёҚжіҘеҸӨпјҢд»–жҳҺзҷҪжүҖжңүзҡ„еҲӣдҪңжң¬иҙЁдёҠйғҪжҳҜеҪ“д»Јзҡ„гҖӮ

еӣ дәҶпјҢзҺӢжіўд»ҘеҪ“д»Јдәәзҡ„зңје…үпјҢе…іжіЁзқҖзҺҜеўғеӘ’д»Ӣзҡ„еҸҳеҢ–пјҢе°Ҹеҝғзҝјзҝјең°жҺўзҙўзқҖеҪўејҸе’Ңз©әй—ҙзҡ„规еҫӢпјҢеҠӘеҠӣдҪҝеӯ—еҸӨиҖҢејҸж–°пјҢд№ҹжҳҜдёҖз§ҚвҖңеҸӨдёҚд№–ж—¶пјҢд»ҠдёҚеҗҢејҠвҖқдәҶгҖӮ вҖңйҖүжӢ©дё»ж”»иҚүд№ҰпјҢйҰ–е…ҲжҳҜеӣ дёәе®ғжҜ”иҫғз¬ҰеҗҲиҮӘе·ұзҡ„жҖ§жғ…гҖӮвҖқзҺӢжіўиҜҙпјҢиҚүд№Ұ并дёҚжҳҜз®ҖеҚ•зҡ„жҪҰиҚүпјҢе®ғд»ЈиЎЁдәҶдёӯеӣҪд№Ұжі•иүәжңҜзҡ„жңҖй«ҳеўғз•ҢвҖ”вҖ”еҜ№иҮӘз”ұзІҫзҘһзҡ„иҝҪжұӮгҖӮеӣ дёәиҚүд№Ұзҡ„еҲӣдҪңпјҢйҰ–е…ҲиҰҒжҺҢжҸЎеҘҪжі•еәҰпјҢеңЁе®Ҳжі•зҡ„еҗҢж—¶пјҢеҸҲиЎЁзҺ°дәҶеҝғзҒөзҡ„иҮӘз”ұвҖ”вҖ”еҫҖеҫҖжҳҫеҫ—еҫҲйҡҸжҖ§еҫҲйҡҸж„ҸпјҢеҸҜеҸҲиҰҒ讲究еҗҲ法讲究еҲ°дҪҚпјҢдҪ“зҺ°дәҶд»ҺеҝғжүҖж¬ІдёҚи¶Ҡ规зҡ„дәәз”ҹеўғз•ҢгҖӮ вҖңзҹҘеҢ—жёёдәҺзҺ„ж°ҙд№ӢдёҠпјҢзҷ»йҡҗеј…д№ӢдёҳпјҢиҖҢйҖӮйҒӯж— дёәи°“з„үгҖӮвҖқе°ұеғҸзҺӢжіўйҡ¶д№ҰгҖҠеә„еӯҗ зҹҘеҢ—жёёгҖӢжүҖиЁҖпјҡзҹҘеҗ‘еҢ—жёёеҺҶжқҘеҲ°зҺ„ж°ҙеІёиҫ№пјҢзҷ»дёҠеҗҚеҸ«йҡҗеј…зҡ„еұұдёҳпјҢжӯЈе·§еңЁйӮЈйҮҢйҒҮдёҠдәҶж— дёәи°“гҖӮзҹҘеҜ№ж— дёәи°“иҜҙпјҡвҖңжҲ‘жғіеҗ‘дҪ иҜ·ж•ҷдёҖдәӣй—®йўҳпјҡжҖҺж ·жҖқзҙўгҖҒжҖҺж ·иҖғиҷ‘жүҚиғҪжҮӮеҫ—йҒ“пјҹжҖҺж ·еұ…еӨ„гҖҒжҖҺж ·иЎҢдәӢжүҚз¬ҰеҗҲдәҺйҒ“пјҹдҫқд»Һд»Җд№ҲгҖҒйҮҮз”Ёд»Җд№Ҳж–№жі•жүҚиғҪиҺ·еҫ—йҒ“пјҹвҖқ еҒҡдәәдәҰеҰӮжӯӨпјҢд№Ұжі•дәҰеҰӮжӯӨгҖӮ вҖңзҺӢжіўжҳҜдёҖдҪҚдјҳз§Җзҡ„д№Ұ法家пјҢдҪңеҮәиҝҷдёҖеҲӨж–ӯзҡ„дҫқжҚ®жқҘиҮӘд»–е·Із»Ҹе‘ҲзҺ°еҮәжқҘзҡ„жҲҗзҶҹиҝ№иұЎгҖӮвҖқжөҷжұҹзңҒд№ҰеҚҸдё»еёӯйІҚиҙӨдјҰеқҰиЁҖпјҢзҺӢжіўеңЁеҲӣдҪңдёҠе·Із»Ҹеҹәжң¬е…·еӨҮдәҶдәӨиһҚдјҡйҖҡзҡ„жҺҢжҺ§иғҪеҠӣе’ҢеҸ‘еұ•ж јеұҖгҖӮеңЁжӯӨж¬Ўеұ•и§ҲдёӯпјҢзҺӢжіўжңүзҜҶйҡ¶жӯЈиҚүиЎҢеҗ„дҪ“д№Ұзҡ„иҫғдёәзәҜжӯЈзҡ„е‘ҲзҺ°пјҢ并且еңЁжҖ»дҪ“дёҠеҪўжҲҗдәҶжё…дҝҠжҳҺжң—зҡ„е®ЎзҫҺеҖҫеҗ‘гҖӮе…¶дёӯжӣҙдёәзӘҒеҮәзҡ„ж— з–‘жҳҜиҚүд№Ұе’Ңйҡ¶д№ҰпјҢжүҖи°“зӘҒеҮәпјҢдёҚжҳҜжҢҮиҝҷзұ»дҪңе“ҒжүҖеҚ жҜ”дҫӢеӨ§пјҢиҖҢжҳҜжҢҮиҝҷзұ»дҪңе“Ғе®һи·өеҫ—жңүдёҖе®ҡж·ұеәҰпјҢеҚіеҶҷиҚүд№ҰеңЁвҖңд»Ҡз« д№Ӣй—ҙвҖқпјҢеҶҷйҡ¶д№ҰеҲҷеңЁвҖңзҜҶйҡ¶д№Ӣй—ҙвҖқгҖӮ ж— з–‘пјҢиҚүд№Ұзҡ„дё»жөҒеңЁд»ҠиҚүпјҢзҺӢжіўдәҺжӯӨйҒ“жҺҢжҸЎзЁ”зҶҹпјҢзӮ№з”»жҳ еёҰпјҢзңүзӣ®жё…з§ҖпјҢеҰӮжҳҘж°ҙеҫ®жҫңпјҢжҘҡжҘҡеҠЁдәәгҖӮдҪҶд»–дёҚжӯўжӯҘдәҺжӯӨпјҢеҸҲж¶үи¶із« иҚүпјҢж„ҸеӣҫдҪҝ笔дёӢзҡ„иҚүд№ҰгҖҒеўһж·»еҸӨиҙЁжңҙи¶ЈгҖӮзҺӢжіўзҡ„йҡ¶д№ҰйҖҶе…Ҙ涩иЎҢпјҢеӨ§еӯ—иғҪеӨҹиҲ’еұ•пјҢе°Ҹеӯ—笔зҹӯж„ҸеҜҶпјҢеҹәжң¬иҝҳжҳҜжұүзў‘жі•пјҢдҪҶеңЁеҪўдҪ“дёҠеҸҲеҸӮеӨ№дәҶдёҚе°‘зҡ„зҜҶеӯ—пјҢдјјд№ҺеңЁж„ҸиұЎдёҠеҸҲжҠҠж—¶д»ЈеҫҖеүҚжӢүдәҶжӢүгҖӮеҸҜд»Ҙйў„жңҹпјҢзҺӢжіўеңЁжңӘжқҘзҡ„еҲӣдҪңе®һи·өдёӯпјҢдјҡжІҝзқҖзӣ®еүҚзҡ„е®ЎзҫҺжҢҮеҗ‘пјҢеңЁдёҚеҗҢзҡ„йҳ¶ж®өеҒҡйҮҸеҠӣиҖҢиЎҢзҡ„дёҚеҗҢе°қиҜ•пјҢеӣ жӯӨжҜҸдёҖйҳ¶ж®өйғҪдјҡжҳҫеҫ—вҖңжёёеҲғжңүдҪҷвҖқпјҢиҖҢеңЁжҖ»дҪ“дёҠпјҢеҲҷд»ҘвҖңе°ҸжӯҘеҝ«иө°вҖқзҡ„ж–№ејҸпјҢдёҖжӯҘжӯҘйҖјиҝ‘иҮӘе·ұзҡ„е®ЎзҫҺзҗҶжғігҖӮ ж”ҫзңјжңӣеҺ»пјҢжёәжІ§жө·д№ӢдёҖзІҹпјҢзҫЎй•ҝжұҹд№Ӣж— з©·вҖ”вҖ”йӮЈе№…иЎҢиҚүе·ЁеҲ¶гҖҠиөӨеЈҒиөӢгҖӢд»ҝдҪӣд»ҺеӨ©иҖҢйҷҚпјҢеҸҲжӮҹе…¶йҒ“иҖҢеҮәгҖӮзҺӢжіўеқҰиЁҖпјҡеҖјеӨ©е‘Ҫд№Ӣе№ҙпјҢд№ д№Ұе·ІйҖҫеӣӣеҚҒиҪҪпјҢж„ҹжүҖеӯҰеҰӮжІ§жө·д№ӢдёҖзІҹпјҢз”ҹе‘ҪдёҚжӯўпјҢжұӮзҙўдёҚжҒҜпјҢжғҹдәүжңқеӨ•иҖігҖӮ

гҖӮ

|  |ж—¶дәӢзӮ№еҮ»|дёӯеӣҪд№Ұжі•е…ЁйӣҶ|е°Ҹй»‘еұӢ|жқҫз«№д№Ұйҷў|е…»жҷҰд№ҰеЎҫ|еҲҳжӯЈе…ҙз”»иӢ‘|иүәжңҜеұ•еҺ…|еӯҰжңҜз ”з©¶|收и—ҸйүҙиөҸ|иҮӘжІ»зӨҫеҢә|дј‘й—ІзӨҫеҢә|Archiver|д№Ұжі•еңЁзәҝ

( дә¬ICPеӨҮ17008781еҸ· )

|ж—¶дәӢзӮ№еҮ»|дёӯеӣҪд№Ұжі•е…ЁйӣҶ|е°Ҹй»‘еұӢ|жқҫз«№д№Ұйҷў|е…»жҷҰд№ҰеЎҫ|еҲҳжӯЈе…ҙз”»иӢ‘|иүәжңҜеұ•еҺ…|еӯҰжңҜз ”з©¶|收и—ҸйүҙиөҸ|иҮӘжІ»зӨҫеҢә|дј‘й—ІзӨҫеҢә|Archiver|д№Ұжі•еңЁзәҝ

( дә¬ICPеӨҮ17008781еҸ· )